引言:近期,中文互联网上一则声称普林斯顿大学改革将古典语言取消专修以抵制殖民历史和系统性种族主义的消息引起了巨大争议,在笔者查阅了信息原文后发现,中间存在一定的信息扭曲和误解。本文希望在对这些信息加以澄清之际,借此契机来讨论古典学学科本身的一些问题,取消语言究竟会对古典学造成多大影响、古典学究竟要讨论什么、究竟什么才是古典学,是否会如奈维乌斯的墓志铭所写的一样,“在他去往冥间之后,罗马将会忘记如何说拉丁文(Itaque, postquam est Orchi traditus thesauro/Obliti sunt Romae loquier lingua Latina)”。

本文原题为:《古典学还是语文学:历史脉络中的学科演进是如何出现的?》,“澎湃新闻·思想市场”分上、下两篇刊出。

一、信息传播的扭曲和古典学的发展趋势

近日,普林斯顿大学古典学系通过砍掉古典学方向和取消古典语言学习的强制要求以打击“结构性种族主义(structural racism)”的信息,在互联网上引起了广泛讨论。文章中表示,普林斯顿大学的古典学专业学生将不再需要专修古希腊文或拉丁文,以此建立更包容的课程,并且取消了入学的语言要求让高中期间未能接触相关语言的学生可以进入古典学系。文章还提到了古典学的种族主义历史和古典学系的殖民奴役历史。为了创造公平环境,古典系有必要通过抛弃语言学习来抵制种族主义。必须承认,笔者在刚刚看到中文互联网上的这个消息后十分震惊。为了探究事情的真相,我们有必要对消息本身进行探源,以弄清楚普林斯顿大学究竟说了什么。在经过我的挚友、一位叫“金星原”的年轻学者启发和帮助下,我们能发现这条消息最早出现于微信公众号“人人木又”上,其在6月5日的文章中表示“普林斯顿大学的古典学专业学生将不再需要学习希腊文或拉丁文”,并且引用了普林斯顿校友周刊(Princeton Alumni Weekly)在五月份发表的一篇名为“古典学系取消了对学生学习希腊文和拉丁文的要求(Classics eliminated the requirement for students to take Greek or Latin)”的文章作为佐证。

然而,当我们追溯至这篇文章后发现,作者卡莉特·斯派克(Carlett Spike)既不是普林斯顿古典学的学者,也没有任何古典学的训练背景,只是一位被邀请的撰稿人和助理编辑,这很难说明该作者对古典学有足够的了解。而在进入普林斯顿大学的通告,窥探其政策改变的内在逻辑之后,我们发现古典学系在一则名为“多样性与公平性”的通告中指出了古典学系建立历史中的种族主义因素和改变目标。然而传播媒介却对该信息进行了选择性摘取,例如斯派克和公众号“人人木又”都重点使用了目标1和目标2中免受种族歧视以及和扩大课程覆盖范围的段落,却都对最长的目标3选择了忽视,而目标3恰恰才是指出未来发展路线和原因的解释。

例如在目标3中,古典学系指出古典学内部存在古典主义的孤立性,所以未来要考察共时性层面中希腊和近东的思想是如何表达传播、历时性层面中希腊和罗马文化如何被工具化,成为同谋、最终要回答“什么是古典( What is a Classic?)”这一问题。与此同时,普林斯顿古典学系在6月1日的声明中回答了不少争议。在第一点开篇就指明普林斯顿古典学系仍然坚定致力于对古代语言的教学(Princeton Classics remains profoundly committed to the teaching of ancient languages),并且在目前及未来都不打算减少教授语言的承诺,该系最近甚至还增加了对阿卡德语和现代希腊语的常态教学,这与通告的目标3形成互文,目的都是为了避免孤立地研究希腊和罗马。同时声明也解释道:我们在跟本科生的交流中发现,强制要求学习古典语言并不能达到很好的引导作用,因此比起强迫学习,鼓励学习更为有效。声明最后指出,古典学系对于研究的严格要求依然存在,并且这样的严格要求会在更广泛的视角中得到进一步加强。

这一观点在普林斯顿内部的学生报纸“普林斯顿日报(The Daily Princetonian)”中得到了支持。日报主编、古典学系2022届的学生艾玛·特雷德韦(Emma Treadway)于6月3日撰文“普林斯顿大学并没有从根基上改变古典学。它在保持其活力(Princeton isn't fundamentally changing classics. It's keeping it alive)”以示支持,并以学习者视角解释了这次改变。她在文中坦言,自己在听到这个消息后确实非常震惊,但以学习经验说将古典学领域限制在“语言学”和“在进入大学之前就可以接触到古典语言的学习者视角上”是对现代古典学界的一种损害。因为虽然学习拉丁文和古希腊文会增强对古典世界的研究,但古典学不局限于此,古典学同样意味着探索其他地区的古代世界;古典学并非研究死物,它同样研究当下活跃的事物根源。因此,将古代学仅仅限制为两种语言是短视的(To limit classics to two languages is myopic)。

另一方面,“人人木又”的文章“普林斯顿古典学系砍掉古典学方向,并取消希腊语、拉丁语要求,以打击‘系统性种族主义’”其实全部翻译自里斯·古道尔于五月三十日在著名杂志《国民评论(National Review)》发表的文章“Princeton removes Greek and Latin for classics students to combat institutional racism”,“人人木又”不仅没有标注此文是翻译的文章,也没有提供翻译来源,甚至都并未对翻译文章中的信息进行核实。

我们可以看到国内公众号在搬运翻译中,并未考察原信息的真实性和正确性,同时对普林斯顿的原文信息做出了“有意引导、断章取义以及忽视学界内部声音”等多种新闻学意义上的错误处理。而其引用的国外消息因为信息发布的时间差原因 ,存在“因为自身学术背景而对古典学系改革做出了大而化之的理解”的问题 ,彻底将一次学术内部的改革变成了政治意义的变化。

事实上,如果我们去观察近十年内古典学研究的整体动态,会发现这种改革并非孤例。其中的典型例子就是2020年伯克利大学决定从2021年八月开始把“古典学系”(Classics)改为“古希腊罗马研究系”(Ancient Greek and Roman Studies),同时以詹姆斯·波特(James Porter)为首的古希腊学者联合其他八位教授署名的“The Postclassicism Collective”合著了名为《Postclassicisms》的著作,这一切都标示着对于古典学内部反思引起的改革正在进行。

这样的改革对于古典学来说并不稀奇,据笔者的一位名叫“Hilaria”的古典学系好友介绍,德国也有几所学校的古代史项目取消了语言要求。若是进入学科发展的长时段,我们会发现一些更有趣的变化。打开普林斯顿大学古典学系的介绍后,我们会发现普林斯顿大学的古代语言训练是在十九世纪后半叶才形成的学术学科,而古代语言和文本的研究在二十世纪初,才由时任校长的伍德罗·威尔逊整合吸纳为古典学系。另一方面,在1917年课程改革之前,所有学生都必须学习古希腊文,因此古典学系的诞生本身就和当时环境中对于语文学的反思有关。

十三世纪正在上课的学生们

二、对于古典的探索和古典学的出现

在十四世纪之前,对于古典文化的的探索和使用都带有浓厚的政治意图,例如神圣罗马帝国皇帝腓特烈二世从1231年开始在西西里王国铸造了一种叫“Augustalis”的金币,这枚金币效仿罗马金币,正面刻着一位头戴月桂花环的古代皇帝半身像,篆写了铭文“CESAR AVG IMP ROM”,背面则是名字“FRIDE RICVS”。就这样,腓特烈通过金币图像赋予了自己罗马皇帝头衔——奥古斯都(Augustus)。但不可否认的是,正如培根所言,‘语言知识是通往智慧的第一道门户’(notitia linguarum est prima porta sapientiae),中古时期依然有不少学者注意到了古典的重要性。

然而,该学科在发展初期并不顺利,例如教皇格里高利一世吐槽当时的君士坦丁堡没人懂希腊文(quamvis Graecae linguae nescius),也没人会用希腊文书写作品(nos nec Graece novimus,nec aliquod opus aliquando Graece conscripsimus);历史学家约达尼斯在编写《Getica》时坦言自己是“不懂语法者”( agrammatus),并且对于抄写挪用的部分也承认自己是在抄用前辈学者的修辞(Scito me maiorum secutum is ex eorum latissima prata paucos flores legisse);都尔主教格雷高利虽然在编写《Historia Francorum》时确实比较熟悉《埃涅阿斯记》,但也一直强调自己的语法知识非常匮乏,很多行文会违背规则(veniam precor, si aut in litteris aut in syllabis grammaticam artem excessero,de qua adplene non sum imbutus),在序言中指出当时高卢的教育和学问都大不如以前(Vae diebus nostris, quis periit studium litterarum a nobis)。这样的状态直到大量的古希腊文本被重新发现后才发生了改变,例如翻译了阿维森纳注释的《论灵魂》的贡迪萨尔维在译作前言表示,自己在托莱多大主教雷蒙德要求下从阿拉伯文将作品翻译为拉丁文(et me singula verba vulgariter proferente, et Dominico Archidiacono singula in Latinum convertente, ex Arabico translatum)。

在这样的翻译浪潮下,学者开始提出“对于古代文本的掌握必须从语言入手”,最先指出这个问题的就是本段开篇提到的培根。培根反对当时大批学者在译本中争论古代的概念,在指出了大量的翻译错误后,培根认为不如直接去学习原文。他在作品《Opera quaedam inedita》第四百六十九页明确指出了研究亚里士多德读原文的必要性和读译本的危害,而在另一部作品《Opus majus ad Clementem Quartum》中,他则拿荷马的作品表示,翻译的文本无法表达作品原文的美感(si cuiquam videatur linguae gratiam interpretatione non mutari, Homerum exprimat in Latinum ad verbum)。罗兰( Ingrid D. Rowland)在论著《The Culture of the High Renaissance: Ancients and Moderns in Sixteenth-Century Rome》中认为,文艺复兴时期高雅文化的主要推动力就在于对于古代语言和美学的复兴;马基雅维利在著作《Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio》前言部分就点明了当时人对古代崇拜有佳,将所有荣耀都归于古代(Considerando adunque quanto onore si attribuisca all'antiquità, e come molte volte),他们不仅会花重金去买一个残破的古代雕像,还会遵循古代医术或者法条,人文主义的思想也就在这种土壤中诞生。所以我们能看到被称作“人文主义之父”的彼得拉克会在作品《Historia Iulii Caesaris》“prooemium”部分开篇就表示:追求古代知识是希望从古代道德戒律改善当世的基督教世界(Incubui unice inter multa ad notitiam vetustatis, quoniam mihi semper aetas ista displicuit)。 【1】

随着启蒙运动的到来,资本带来的信仰形成了新的神圣性,而旧宗教的信仰逐渐被转化或者消解(见麦克拉赫[Eugene McCarraher]在作品《The Enchantments of Mammon:How Capitalism Became the Religion of Modernity》中讨论了资本主义对于旧价值的消解和取代),就如同基尔舍(Timothy Kircher)去年的新作《Before Enlightenment: Play and Illusion in Renaissance Humanism》中认为,文艺复兴对启蒙运动的影响和后者对前者的传承一样。十七世纪之前的文化力量促使了启蒙运动的爆发,这也让不少当下的学者开始重新审视这一段时间的历史历时性。例如雅各布(Joachim Jacob)2021年二月份编纂的论文集《The Reception of Antiquity in the Age of Enlightenment》就收录了一百四十篇讨论古希腊和罗马文化如何参与启蒙运动的文章,揭示了自1687年开始对古代概念的理解和接受并不局限于“一种理论的讨论”,而应该是社会范围内的大规模整合。基于这样的讨论,不少学者对启蒙运动时期的大学和知识进行了新的考察,例如萨洛蒙尼(David Salomoni)2021年的作品《Educating the Catholic People: Religious Orders and Their Schools in Early Modern Italy (1500–1800)》考察了三个世纪以来,怎样的群体和人员在满足意大利半岛的教育需求的同时对传统教育进行了革新。

这提醒了我们,在十七世纪开始,教育和知识将随着社会发展产生新的变化。在自然科学的飞速进展和印刷文化的兴起后,许多新的思潮涌现,例如麦金托什(Carey McIntosh)在去年的作品《Semantics and Cultural Change in the British Enlightenment:New Words and Old》考察了1650年到1800年间,在自然科学革命冲击下出现的新词和对旧词概念的新解读,这意味许多学科和研究的框架也突破了古代框架。我们可以发现,教育开始逐渐普世化(哈罗(Pedro Aullón de Haro)在论文集《Introduction to the Spanish Universalist School: Enlightened Culture and Education versus Politics》中就耶稣会的教士对启蒙运动时期知识全球化和普世化进行了讨论)。知识的下降让新的学科得以出现,一些以往被视作精英才能掌握的学问也不再那么“精英”。

皇帝狄奥多西二世编纂的法典《Codex Theodosianus》会要求“为能接受教育的青年安排最杰出的教育,即能够教古希腊文和拉丁文的修辞学者和语法学家”(praeceptorum optimi quique erudiendae praesideant iuventuti, rhetores loquimur et grammaticos Atticae Romanaeque doctrinae);学者哲罗姆会在《Chronicon》中记载自己的老师多纳图斯和当时的修辞学者维克多林是罗马的名人(Victorinus rhetor et Donatus praeceptor meus Romae insignes habentur);尼卡诺尔因为研究了八种标点符号所以被叫做“标点符号学家”(ὁστιγματίας),仅存一篇文章的学者希罗狄安因为对古希腊单音节词和生僻词有讨论,被后世学者誉为“通晓技艺”( ὁ τεχνικός);伊纳休斯虽然没有作品留下来,但他也因为对于语法的研究,被赞扬发掘了已经被遗忘的语法技艺(ὃς ἐς φάος ἤγαγε τέχνην γραμματικήν, λήθης κευθομένην πελάγει);诗人策策斯也会在作品《Chiliades》中将语法和修辞学视作获取知识的学问系统(δευτέρως δὲ ἐγκύκλια μαθήματα καλοῦνται ὁ κύκλος, τὸ συμπέρασμα πάτων τῶν μαθημάτων)。

但我们可以发现,到了十八世纪,对于希腊文和拉丁文的学习都属于哲学的下属学科——语文学(Philology)的分支下。必须注意的是,作为一门学科的古典学在大学中出现得非常之晚,很多研究都是在其他称谓的学科下完成的。1777年,沃尔夫(Friedrich August Wolf)在格廷根大学注册时要求学习“古典语文学”(studiosus philologiae),而当时这个学科并不存在。最终在沃尔夫的强烈要求下,校方妥协同意以“古典语文学”为其注册。这也算是大学体系内最初的古典研究学科的诞生,我们也可以从第三部分中“当时大学的授课”,来看出古典学研究和语文学之间的关联。

三、语文学的脉络和历史科学的背景

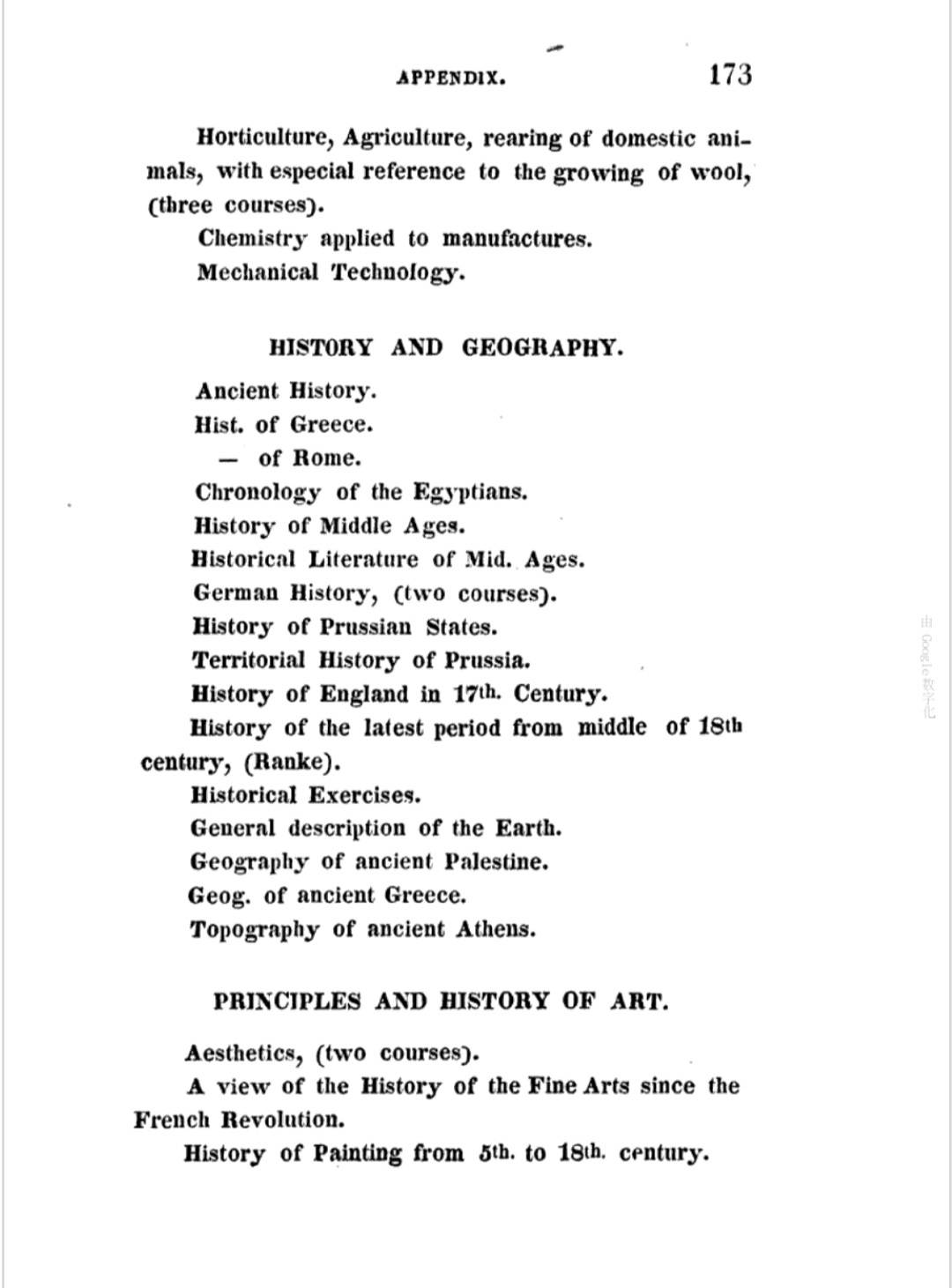

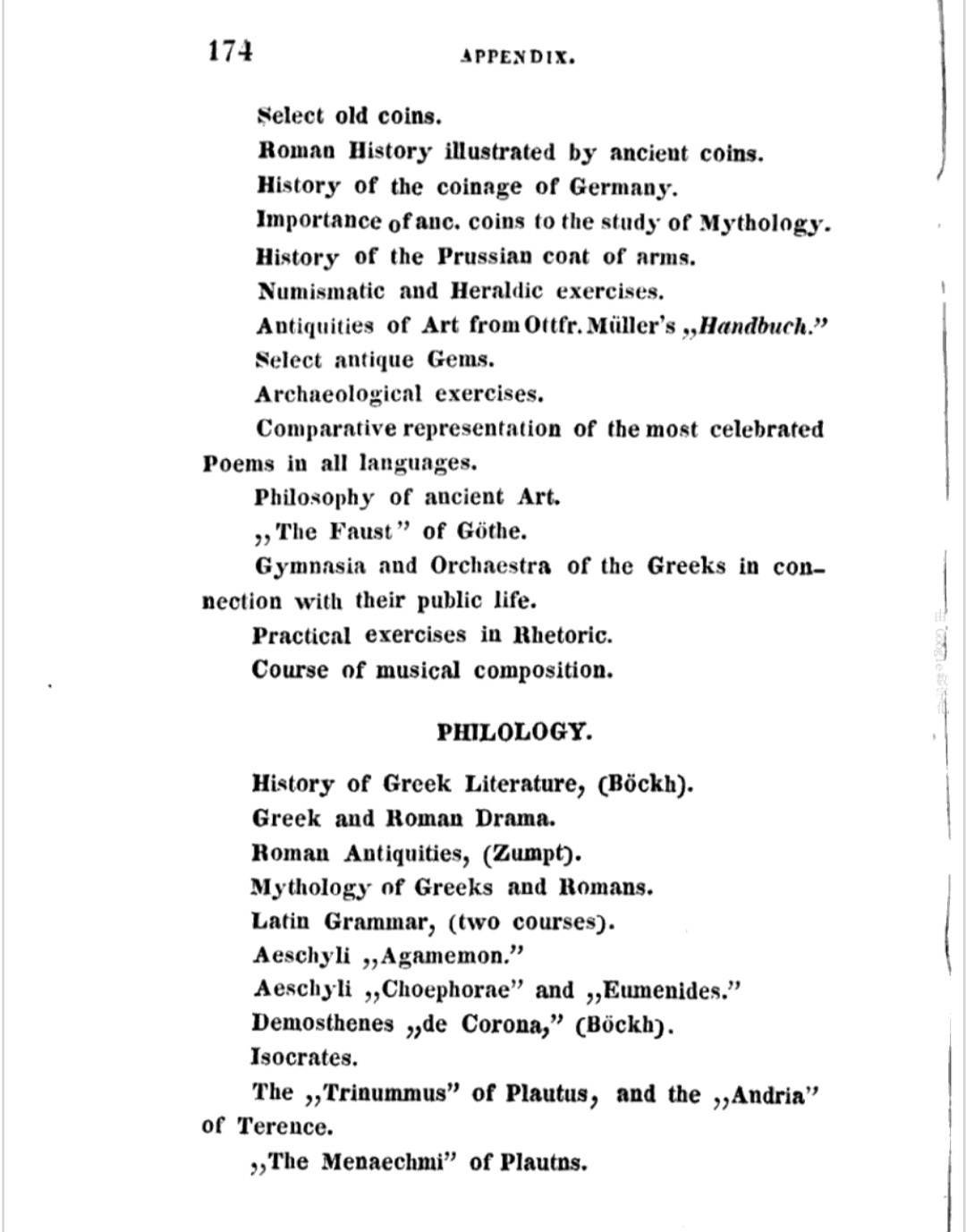

柏林大学1844/1845年的冬季课表

我们可以在柏林大学1844/1845年的冬季课表中看到古代史、希腊史和罗马史都属于“历史学和地理学”方向,而当下属于古典学系的拉丁文训练、古希腊罗马神话和对于《阿伽门农》跟《金冠辞》等古希腊文作品的研究都属于“语文学”方向。当时的课程表中并未出现“古典学”这一学科。在当时,语文学就是囊括一切古代研究的学科,所以也被称作“古代科学”(Alterthumswissenschaft)。例如沃尔夫于1831年出版的著作《Vorlesung über die Encyclopädie der Alterthumswissenschaft》的目录部分叫做“古代科学导论”(Einleitung in die Alterthumswissenschaft),而诸如希腊文和拉丁文这样的古代语言则属于“古代科学的基础部分”(Die Fundamentaltheile der Alterthumswissenschafi)中的A部分:“语法或语言研究”(Grammatik oder das Sprachstudiam),诸如“碑铭学”(Epigraphik oder die Lehre von den Inionen)则属于“艺术史”(Geschichte der Kunst, oder die Lehre' von den Kunstwerken der Alten)的大领域、在古典学中的古典文本方向则是“希腊罗马文本科学和艺术史”(Litteratur und Geschichte 'der Wissenschaf-ten und Künste bei Griechen und Römern)这一分类、而文物方向则是“希腊与罗马的古物”这个大块(Alterthümer der griechischen und römi- schen Nation),这一切被称为“古代科学的主要部分”(Die Hauptheile der Alterthumswissenschaft);同年沃尔夫的另一本著作《Encyclopädie der Philologie》中出现了同样的顺序,在第三十二页把涉及古代语言(拉丁文和古希腊文)的 “Sprachftudium oder Wiffenschaft beider alten (der griech. und lat.)Sprachen”章节同样设置为了第一部分,第一百六十一页则是针对文本的“诠释学与批评”(Hermeneutik und Kritik)。

实际上,这是十九世纪学科演化的正常路径,例如伯恩哈迪(Gottfried Bernhardy)在1832年的著作《Grundlinien zur Encyklopädie der Philologie》中将第三章“语法”( Die Grammatik)归为B部分“语文学的工具”(Organon der Philologie),而古代史或者古代地理则属于C部分“语文学的实属学科”(Reale Wissenschaften der Philologie),碑文研究则属于最后一个部分“语文学的附属学科”(Beiwerke der Philologie)。在伯克(August Boeckh)长达五十六年的讲座手稿《Encyklopädie und Methodologie der philologischen Wissenschaften》中,无论是碑铭学、语言学、古罗马的经济史、古希腊的艺术史或是研究方法都属于第二大部分“古代科学的质料学科”( Materiale Diseiplinen der Alterthumslehre);伯恩海姆(Ernst Bernheim)1908年的著作《Lehrbuch der Historischen Methode und der Geschichtsphilosophie》中第一章§4“历史科学与其他学科的关系”(Das Verhältnis der Geschichtswissenschaft zu anderen Wissenschaften)的第一节就是“与语文学的关系”(Verhältnis zur Philologie),在第三章§3“辅助科学”(Hilfswissenschaften)部分的第一节“语言科学”(Sprachkunde)后则标注了“语文学”。

这些十九世纪的课表、讲座和著作都指出:对于古典学来说,语文学正是最重要的学科源头,而古典学本身就是十九世纪学科分化的产物,这也能解释为何上文提到的普林斯顿古典语言和文本研究会在十九世纪末形成学科,并在二十世纪初被纳入古典学系之中。

所以,对于古典学学者而言,普林斯顿大学的变动是非常正常的。正如同十九世纪欧陆大学中正在兴起的历史学,以及二十世纪初美国大学正在筹备的古典学都是从原有语文学中分化而来;而语文学在大学中则隶属于哲学这个大块。沃尔夫在《Vorlesung über die Encyclopädie der Alterthumswissenschaft》第六页指出,古人会用“博学”(eruditus)这个词来描述具有历史知识的人,所以兴起的古典语文学是要在现有基础上发展哲学和历史学方向的科学(sonderlich aus der historischen und philosophischen)——这个想法被学生穆勒(Karl Otfried Müller)和维尔克(Friedrich Gottlieb Welcker)延续。桑迪斯(John Edwin Sandys)在《A history of classical scholarship.Vol.III》第二百一十三页表示,在温克尔曼(Johann Joachim Winckelmann)和海耶纳(Christian Gottlob Heyne)的时代,对于古代世界研究重点还是放置在古希腊语和拉丁文上,政治史依然是从属地位,尼布尔和伯克大大推动了进展,而后继的穆勒在细读了尼布尔(Barthold Georg Niebuhr)的《Römische Geschichte》后,将精力放在了历史科学上。很有趣的是,兰克(Leopold von Ranke)在1885年留下的自传中表示让自己对历史科学充满期待的也是这本书。

我们可以看出,在这个时期并没有独立且成体系的历史科学培训系统,而历史意识就在这些语文学者的研究中逐渐苏醒。穆拉克(Ulrich Muhlack)在论文“论十九世纪古典语文学与历史的关系”(Zum Verhältnis von Klassischer Philologie und Geschichtswissenschaft im 19)中认为:十九世纪语文学为历史主义历史学提供了方法。伯克很好地利用了这个方法,科尔斯特伦克(Irene Kohlstrunk)在著作《Logik und Historie in Droysens Geschichtstheorie:E.Analyse von Genese u.Konstitutionsprinzipien seiner “Historik”》中指出伯克让语文学逐渐“历史学化”,变成了历史学-语文学,也被称之为“内容语文学”(Sachphilologie),而另一位赫尔曼(Johann Gottfried Jakob Hermann)则延续了语言和诠释学的路径,被称作“语言语文学”(Sprechphilologie),前者逐渐演变为当下历史学,后者的核心依然是“古典语文学”( klassische philologie)。但如同“classic”作为第一等的含义直到1613年才在英语中出现一样,这个时期的学界也没有学者会称呼自己为古典学家或者历史学者。

例如《Lebensnachrichten über Barthold Georg Niebuhr: aus Briefen desselben und aus erinnerungen einiger seiner nächsten freunde》收录了一封尼布尔在1794年11月16日的信件,其中说到“若要提及我的名字,我将被称作历史作家、政治作家、古代研究家和语文学家( wird man mich als Geschichtschreiber,und politischen Schriftsteller,als Alterthumbfors fcher und Philologen kennen)”,直到1868年德罗伊森(Johann Gustav Droysen)在《Historik》中对历史知识进行限定,才确定了现代历史学的基本框架,德罗伊森会认为历史知识理论的任务就是成为历史思考和探索的工具(ein Organon des historischen Denkens und Forschens zu sein),这样的探索让“建立在历史知识理论之上”的历史科学开始出现。

古典学系正是在这种学科脉络中发展出来的,维拉莫维茨-默伦多夫(Ulrich Wilamowitz-Moellendorff)在1921年的著作《Geschichte der Philologie》指出:古典学的任务正是要通过科学的力量使那死去的世界重新焕发生机(Die Aufgabe der Philologie ist, jenes vergangene Leben durch die Kraft der Wissenschaft wieder lebendig zu machen)。这个时期的著作中已经独立提及了“古典学”( Classical Scholarship),而1982年劳埃德-琼斯(Hugh Lloyd-Jones)的译本《History of classical scholarship》也是把原标题的“Philologie”作“classical scholarship”理解。正如维拉莫维茨-默伦多夫所指出的,兴起的古典学是建立在历史科学基础之上,追随现代心灵对古典世界进行探索,这也是与既往被称作“古代科学”的“语文学”不同之处。

正是这样的探索决定了古典学视角中的“古典”本身就是一个值得考察的概念,例如普法伊费尔(Rudolph Pfeiffer)在著作《History of Classical Scholarship:From the Beginnings to the End of the Hellenistic Age》中提出,古典学研究始于公元前三世纪,在社会转变的背景下,诗人和学者们逐渐意识到了既往时间和未来之间的断裂,出现了被斯特拉波称作“诗人学者”( Ποιητὴς ἅμα καὶ κριτικός)的菲力塔斯和第一位在荷马作品笺注留下名字的安提马库斯。同时,因为亚历山大图书馆的建立,前三世纪的学者开始有意识地收集过往作品进行编纂。这些诗人学者一边承载着诗人的记叙职责,一边对文献进行校订。这种从菲力塔斯到德迈特利乌斯时期的学术风气塑造了最早的古典学,也指出了公元前三世纪中诗人学者们已经意识到了一个“古典”的时间存在。

迈锡尼壁画上的妇女

这样的发现至少说明了“古典”只能作为一个特定时间点的特殊概念,很难作为一个数百年历史发展的时段性质来理解。这一发现也要求学者在尽可能抛弃一个被称作“古典”概念化框架之后,再对研究进行探索。在这方面,有不少学者都试图从个案来重新推敲整个时代的脉络,例如麦克雷(Duncan MacRae,2016)的著作《Legible Religion: Books, Gods, and Rituals in Roman Culture》从公元前一世纪末出现的非圣经文本讨论一种“反应在公民生活中的宗教神学”,在对于古希腊文本的吸纳和对于罗马信仰的文本化过程中如何进行宗教划分。民间的神学体系也为帝国君主制的建立和教会的兴起提供了载体,在多元崇拜的背景下通过文本形成了权威知识的场域,使其超越了其他信仰构架,塑造了对民间的新解释。这样“从经典文本形成前的个案对整体社会风气和制度之间影响”的考察打破了既往对于罗马宗教的单一认识。

同样的个案推敲在哈克尼(Casey Dué Hackney,2019)的作品《Achilles Unbound: Multiformity and Tradition in the Homeric Epics》中有着更精彩的精彩讨论,哈克尼通过探查经典文本《伊利亚特》的广泛记载和多种形式,来揭示一些看似“古典”的文本或许并没有那么古典,或许在不同时段中,这些文本本身就有着不同的体现。例如在对于《伊利亚特》Venetus A的考察中发现,公元前三世纪的学者阿里斯塔克斯会因为认为荷马的创作是受神启发,所以荷马不可能创作出不符合这一伦理的角色,而对一些文本进行删减或增改,以符合当时的伦理以及阿喀琉斯应有的性格与形象(καὶ οἱ λόγοι οὐ πρέποντες τῷ τοῦ Ἀχιλλέως προσώπῳ)。这似乎告诉我们,“古典”这个概念在我们当下认为的古典时代中依然会变化,不同时期的学者会对他们当时的“古典”文本作出新的诠释、注解甚至改写,来符合时代的变化。

亨德森(Thomas R. Henderson,2020)的著作《The springtime of the people:the Athenian Ephebeia and citizen training from Lykourgos to Augustus》讨论了被称作“ἔφηβος”的军事教育体系,认为在发展中ἔφηβος已不满足于单纯的军事训练,而是逐渐演变为公民文化的一部分([ἔ]θυσαν δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ὁρ[ίων] καὶ τοῖς θεοῖς τοῖς κατέχουσ[ιν] τὴν Ἀττικήν)。而在常被认为衰落了的希腊化时代,ἔφηβος依然保持着重要的作用,在公民生活着有着非凡的活力。这三本著作都从不同个案挑战了一种既定的古典框架观念。这似乎说明了基于特定时代形成的古典学系所代表的古典观念,在学术发展脉络中需要有足够的限制和澄清。那么,作为一个概括时段的“古典”概念就难以成为一个特定学术方向的分析视角,学术对于自身方法和视角的反思也就必然会出现了。

(“金星原”与“Hilaria”对本文亦有启发。)

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

https://www.sohu.com/a/478495340_260616?scm=1002.590044.0.10378-1027&spm=smpc.ch25-studyabroad.fd-news.2.1626751926704AsYVQCj